论文简述

《探讨电影与游戏的叙事学异同,及互动性的叙事作用》

老师们好,同学们好,我是阙志伟,我的论文题目是:探讨电影与游戏的叙事学异同及互动性的叙事作用

首先介绍一下我论文的灵感来源,主要有两点

第一是斯丛狄的《现代戏剧理论》,他谈到,有三项发明标志着电影的发展,分别是摄影机的机位变换,近景和蒙太奇。电影叙事性的根源在于摄影机和被摄对象的对立,增加了叙事手段的维度。由于我是游戏行业的从业者,所以就想到,现代电子游戏其实是在传统视听媒介的基础上增加了互动性这一维度,那么互动性在其中,起到了什么作用呢?互动性是否可以认为是作者和玩家,也就是叙述者和受述者之间的对立?我认为这个思路是值得探讨的

其次,叙事学者玛丽劳尔瑞安提到,经典叙事学里有摹仿和叙事的二分,而对于基于展示的媒体(比如电影,戏剧,漫画),这些媒体中叙述是失效的,尽管这些媒体中偶尔会使用画外音等手段进行叙述,但这种叙述并不是一个主观的能动者,依然是通过接受者的观察而构建。这个思路扩展到游戏中,游戏中有叙述者吗?游戏制作者处在什么位置上,在类似涌现式生成内容的游戏中,玩家本身是否就是叙述者的一部分,是韦恩·布斯所说的“隐含作者”

游戏叙事学当前面临的挑战,就是揭示叙事意义如何从游戏性中产生,以及游戏到底能讲述什么样的故事。所以综合以上两点,我认为把电影和游戏放到一起讨论,对比,这种异同能让我们对互动性的作用有更清晰的认知,对叙事学的完善是有积极意义的

然后我说一下我的理论脉络

游戏和叙事学在历史上有一场经典论战,被称为L vs N,游戏学对叙事学。这场论战其实源于一个误会,游戏学者从本体论出发,认为游戏应该建立单独的理论分支,游戏不是叙事,那些叙事学者想要用理论囊括游戏是一种殖民。而实际上叙事学家们并没有这种野心,只是想完善叙事学的框架罢了。所以这场论战最终达成共识,那就是游戏有其叙事功能。这场论战告一段落,但结出的成果是很丰硕的,对于游戏在叙事方面的特征、结构类型、手段等进行了诸多的探讨,许多学者比如玛丽劳尔瑞安仍然在这条道路上积极探索,我的许多观点是继承自他们的。

安德烈巴赞曾经提出电影的不纯性,电影包含着其它艺术形式的元素,进行评述,改编,引用和结合。这一理论对游戏来说也是非常适用的。游戏同样可以兼容包含电影在内的其它艺术形式,如刚才所说,在叙事手段上进行了“升维”,但我不认为这种升维是完全积极的,游戏也有自己的桎梏。

在论文里我想从叙事的结构、手段、局限性等方面探讨电影和游戏的异同

结构上,游戏有着更多的信息量,如阿萨斯所说,游戏具有【遍历文学】结构,即通过一定的努力来转换文本。所以游戏的叙事结构可以(而且通常)是网状,电影等传统媒体虽然也有对时序的打破,但观看或阅读是依赖于现实的时间流向,是线性的,游戏并不依赖这一点,所以这种结构是游戏独有的,是互动性带来的,正是这种结构让散性叙事和全景叙事成为可能。

而在叙事手法上,游戏具有散性叙事/全景叙事/元叙事等手法,而电影拥有蒙太奇。游戏是非线性的,叙述行为会被玩家自己的游戏行为割裂,最终由玩家在脑内形成完整的故事拼图。而电影不同,电影是必须进行灌输和揭示的。蒙太奇则是被选择的固定瞬间,尤其是诗意蒙太奇这种高度个人化审美表达,互动性是无法介入的。这是诞生于电影的手段,游戏可以引用,无法取代。

游戏是拥有具身体验的,这一特性可以帮助受述者加深理解。但有趣的一点是,有时候游戏制作者需要通过削弱可玩性来达到这一点,比如《花太阳和雨》中,玩家在忍受漫长枯燥的游戏行为后,才会从游戏本身抽离出来,反思主角的行为。这是一种间离效果。但游戏的局限性在于,只要开始叙事,就需要为玩家指定一个身份,不然这种互动行为就是无意义的。而电影没有这种顾虑,迈克尔·哈内克的《隐藏摄像机》和林奇的《妖夜慌踪》通过刻意设计的不和谐视点或者冲突,让观众不再进入身份代入,而是从第三者的角度去思索背后的意义。

最后我想谈一下游戏所谓栅格化的过程。现代视频网站上经常有游戏录像的剪辑和回放,这些视频其实是被选取的瞬间,失去互动性只保留了展示的本质,这其实不算电影,但我个人觉得它们和电影在本质上是相似的,是同一种媒介,所以这是游戏相对电影在形式上的回归。与此同时观众打开视频时观看的还有弹幕形成的舆论场,所以所有观众也同时在成为这个视频的叙述者,参与了构建。我认为这是一种有意思的现象。

1969年,Tzvetan Todorov创造了叙事学这一术语。早期的叙事学研究主要聚焦于语言媒介和文学体裁,致力于探索与话语(discourse-related)相关的属性。

而在2001年,Espen Aarseth在《游戏研究》的创刊号上宣告,这一年是游戏研究学科的诞生元年。

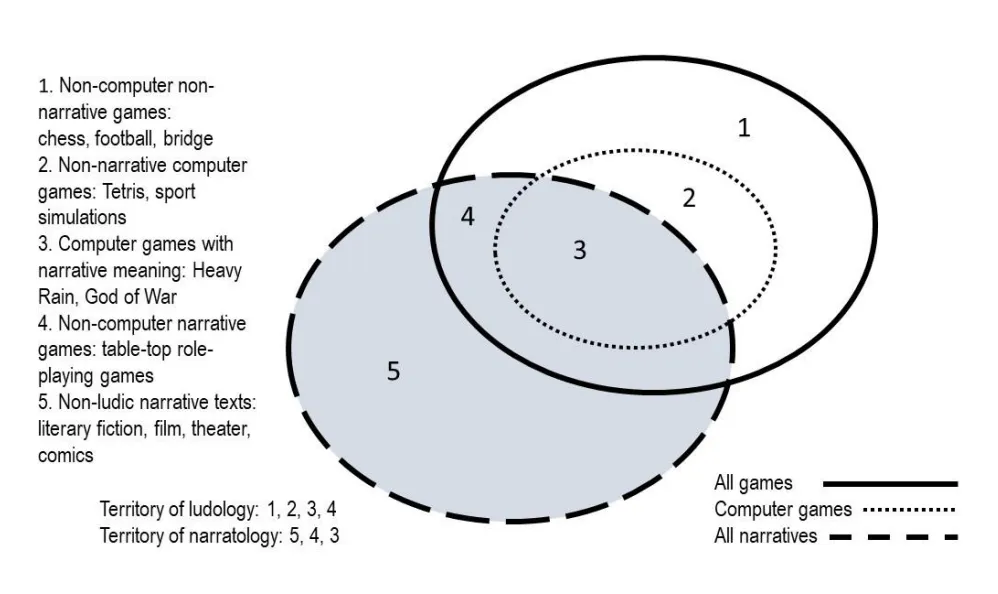

早期的游戏学先驱很快意识到经典叙事学理论(叙述是叙述者与受述者的交流)与游戏实际情形的相悖。由此两个“领域”的学者开始争论,经典叙事学家试图用叙事学理论囊括游戏,而游戏学者则尝试建立一门新的学科。这场围绕着“游戏是否是叙事”主题的著名论战,名为LvsN(Ludology vs Narratology,Ludology来自拉丁文Ludus,意指游戏学)。

随着「后经典叙事学(post-classical narratology)」的发展,对叙事性产生了新的定义:接受者对符号群反应而在脑海中形成的表征(representation)。这种更包容的框架促成了两方的和解,争论逐渐平息。

这场论战结出了丰硕的成果,后继学者也在此基础上发展了新的理论,但仍有一些富有挑战的任务,其中之一就是「揭示叙事意义如何从游戏性(gameplay)中产生,以及游玩性如何决定了游戏的媒介能够讲述何种故事」。

电影是叙事理论中“基于展示的媒体”(showing/ mimesis 对应讲述 telling/diegesis)的代表,从20世纪至今,在叙事媒介中占据着重要位置。作为重要的开路者,电影为稍晚到来的电子游戏提供了丰富的给养,同时也收获了游戏的反哺。

除去”可玩性“这一要素,电影无疑是与游戏最相似的媒介,同为”不纯的艺术“,两者有着共通性,可以称为是异质同构的(有趣的是,电影的发展也与技术强关联)。笔者认为,从电影出发的理论,是相对最为接近游戏的理论,所以试图从对两者的比较出发,添加互动性这一”变量“,研究*游戏性对叙事意义产生的作用。

论文拟从以下几个角度展开:

对可能性的罗列

对比

- 小说《小径分叉的花园》

- 电影《劳拉快跑》《土拔鼠日》 电影剧《黑镜:潘达斯奈基》

- 游戏《底特律·变人》《暗影启示录》《Worldbox》

观点

- 电影对互动性的呈现更多是一种隐喻,仍然是线性结构

- 游戏使小说的设定成为可能,游戏叙事中,互动性的及其导向呈网状结构。

- 遍历结构(需要一定努力来穿过文本(non-trivial effort to traverse the text)」的结构)是游戏的普遍特征。只有基于选择的叙事形式,才能拥有这一结构。

- ”涌现型叙事“也是借助游戏实现的新型叙事手段,设定好规则后,故事通过具有随机性的行为不断产生,它需要玩家重新阐释。

散性叙事、全景叙事与蒙太奇

散性叙事

对比

- 游戏《锈湖》系列、《恶魔之魂》

- 电影《机械师》《记忆碎片》

观点

- 散性叙事基于格式塔心理学,受述者通过收集散乱的文本拼图,自行在脑内形成最终结论。

- 游戏是”框架式“逻辑,在规则之内一切都有可能发生。玩家接受叙事的过程被自己的行为”切碎“,这一过程形成散性叙事的基础。在这一过程中,真实答案可以是暧昧的,玩家对结果持保留意见。

- 电影是”脉络式“逻辑,一切受述行为基于现实时间流,所以散性叙事只能通过文本本身体现,通过信息过载、暧昧表述、时序错乱等方式呈现,这种方式如果没有“尤里卡时刻”(灵光一闪得出明确结论),会造成负向体验。

全景叙事与聚集

对比

- 游戏《艾迪·芬奇的记忆》

- 电影(暂时没想到合适的例子)

观点

- 当受述者对故事中的场景产生好奇时,多角度切入,和海量堆砌的细节可以极大增加可信度与沉浸感,这是全景叙事的优势。

- 游戏对场景的再现是全视野、多模态的,配合互动性,是实现全景叙事的绝佳载体。

- 由此带来的劣势是,游戏往往”过量扩充“,在许多场合塞入大量信息,而这些信息是不必要的,失于繁冗。

- 电影等单维度叙事手段,则可以将信息浓缩到合适的程度,用最好的角度呈现,制造”诗意瞬间“。

蒙太奇

观点

- 游戏虽然可以借用这一手段,但蒙太奇是独属于电影的手法。

- 蒙太奇具有”原子性“,是无法拆分的,统一的叙事组件。

- 互动性对蒙太奇并无助益,经挑选过的、指向明显的叙事内容在特定时刻是必须的。

元叙事

对比

- 电影:《死侍》

- 游戏:《心动文学社》

观点

- 元叙事(metalepsis,或译为转叙),叙事学者形容对本体论边界的跨越。

- 因为载体(硬件)的特殊性,以及游戏属于在私域空间发生的行为,游戏的元叙事是真正可以侵入玩家生活的。

- 《心动文学社》可以假装删除玩家的存档,并使用花屏、闪退等行为,达到以假乱真的效果。

具身体验

示例

- 游戏《艾迪芬奇的记忆》

观点

- 受述者是不同的个体, 在以现实时间流为参照的媒介中,受述者理解信息的速度是很难协调的。

- 仅以视听传达的信息,唤起情感共鸣有一定的隔阂(文字能传达通感,具有天然优势)。

- 具身体验一定程度上能”激活“心理感觉,体验(甚至不停重复)是玩家理解创作者意图的过程,玩家自主触发下一阶段体验的行为,也能一定程度上协调不同个体间的节奏差异(准备好了才进行下一步)。

叙事的“必要之恶”?属于游戏的“间离效果”

对比

- 游戏:《Else Heart.break()》《花,太阳和雨》

- 电影:(恐怖电影类型)

观点

- 在某些特定类型的游戏中,负向体验是设计的一部分。

- 电影中,可参照的类型之一是恐怖电影,直接向观众传达恐惧情绪。

- 电影的负面情绪有时是目的(这部分需要查找恐怖电影相关的心理学理论),有时则是构建戏剧冲突的一部分,是达成情感共鸣的手段。

- 在游戏中略有不同的是,有时玩家会感到”无聊“,这种无聊是刻意为之的,是削弱游戏性的表现。这种表面往往是为创作者的下一步做铺垫

- 《Else Heart.break()》中,只有体验过无聊的人生阶段,拿到修改世界的权柄后,才有改造的方向和冲动。

- 《花、太阳和雨》中,作者则是为了达成自己的叙事目的,通过削弱游戏的好玩程度,达成一种间离效果,先沉浸,再抽离,思考创作者背后的目的。

电影的"情感剥离"

例子

- 电影:迈克尔·哈内克的《隐藏摄像机》,林奇《迷失高速路》

观点

- 游戏在叙事的过程中,对受述者必须有一个”身份指定“,即假定其身份,这样在游玩时才有”正当性“。

- 电影则可以打破这一规则,直接打破观众的情感沉浸状态,直接思考背后的意义,制造间离效果。

- 与游戏不同的是,电影可以通过各种手段从一开始就剥离沉浸,而游戏则要致力于削弱互动性带来的影响,

- 游戏对时序的打破更少见,电影则信手拈来。

弹幕视频与直播,游戏的“栅格化”形态与历时特征

观点

- 栅格化是游戏图形学中的术语,指三维影像通过算法映射到二维的屏幕上。

- 玩家的游戏行为,通过直播、视频的手段,”栅格化“为二维的影像叙事,回归了类似”电影“的形态(严格来说当然不同),游戏行为成为影像叙事的一部分。

- 同时”栅格化“的还有弹幕,在受述者观看视频的那一刻,所有之前形成的弹幕成为一个舆论场被压缩在视频中,呈现给观众。这和游戏行为一样,是涌现式的,高度互动的,但同时也成为了叙事本身。弹幕是具有历时性的。

电影的游戏化形式,现实构建,兼谈“叙事孪生”

观点

- 直播平台Twitch曾经搞过一次《宝可梦》的游玩活动,让数万玩家投票,人多的一方决定游戏下一步行为。这更像一次社会实验,但无疑极具观赏性。

- 与此类似,与观众互动,影响下一步情节走向的形式,可以是影、视下一步的方向之一

- 与《黑镜》不同,黑镜呈现多个结局,其实类似游戏。笔者认为结局唯一且不可回退才是电影的特征(可能有误,我还没太想清楚)

其它

- 关于叙事孪生的想法还不太成熟,没有整理清楚

—— 评论区 ——